9/13(土)からおよそ2ヶ月半に及ぶ、国際芸術祭「あいち2025」が、開幕しました。

愛知県で3年に1度開催される国内最大級の現代アートの祭典。会場は恒例の名古屋・栄の「愛知芸術文化センター」に加えて、「愛知県陶磁美術館」、そして、今年はやきものの産地である瀬戸のまちなかが会場に選ばれています。

今回、「Masukichi」の南 未来が、瀬戸の町案内人の視点から、まちなか会場を実際に訪れた率直な感想とともに、ご案内します!

国際芸術祭「あいち2025」とは?

国際芸術祭「あいち2025」は、愛知県で3年に一度開催される国内最大規模の国際芸術祭です。今年初めて海外から招待され、芸術監督を務めるのは、アラブ首長国連邦出身で、国際的に活躍するフール・アル・カシミさん。

国際芸術祭「あいち2025」は、愛知県で3年に一度開催される国内最大規模の国際芸術祭です。今年初めて海外から招待され、芸術監督を務めるのは、アラブ首長国連邦出身で、国際的に活躍するフール・アル・カシミさん。

イギリスの現代美術雑誌『ArtReview』では、アート界でもっとも影響力のある人物、2024年の第1位に選ばれているすごい方です。

今回のテーマは「灰と薔薇のあいまに」。

その想いについてはHPにしっかりと記されています。会場をめぐってみると、アーティストたちはその意図を汲み取り、作品として発表されていることがとても伝わってきたので、抜粋してお伝えしますね。

フール・アル・カシミ監督。「トークセッション in 瀬戸」では、流暢な日本語でご挨拶されていました。

「私たちが今生きているこの世界では、人間と環境のあいだに深刻な問題が浮上しており、両者の溝はますます深まる一方です。こうした複雑に絡み合う人間と環境との関係を、国家や領土、民族といった人間中心の視点からではなく、地質学的な時間軸から考察することで、本芸術祭は、両者が互いに信頼し、育み、補い合うための道を探ります。そしてまた、灰(終末論)か薔薇(楽観論)かという極端な二項対立の議論を中心に据えることなく、その「あいま」にあるニュアンスに富んだ思考で世界を解きほぐそうと試みます」

このことが根幹にある、ということを頭に入れ、瀬戸会場の案内に移りたいと思います!

マイケル・ラコウィッツ at「古民家レンタルスペース梅村商店」

マイケル・ラコウィッツさんは、個人的には、もっとも気になっていた海外アーティストでした。開幕前の滞在中には、私たちが運営する「Masukichi」を気に入ってくださって、いつもご機嫌で「ここはパラダイスだ」「瀬戸はいい街だね!」といいながら過ごし、とても楽しんでくださっていました。

そんなマイケルさんとは、アーティストとして一体どんな人物なのか?

ご本人とお話させていただいたのですが、わたしの乏しい英語力では質問しきれなかったので、インターネットで調べてみると、その膨大で壮大な活動が見えてきました。

マイケルさんは、アメリカのシカゴを拠点に活動する、イラク系アメリカ人アーティスト。1940年代の紛争中にお母さんがイラク・バクダッドから逃れ、アメリカへ。その歴史を背景にインスピレーションを得て、作品制作をされています。

様々なアートプロジェクトを継続的に進めており、そのひとつが、イラク国内で破壊もしくは行方不明になっている文化遺産をイラク国内の新聞紙や日用品を使って再現するプロジェクト「The Invisible Enemy Should Not Exist」。

様々なアートプロジェクトを継続的に進めており、そのひとつが、イラク国内で破壊もしくは行方不明になっている文化遺産をイラク国内の新聞紙や日用品を使って再現するプロジェクト「The Invisible Enemy Should Not Exist」。

「シカゴ大学オリエント研究所」の協力のもと行なっています。これは文化遺産が持つ「見えない」部分=すでに破壊されてしまった、または略奪されて行方不明になった遺物の喪失感や記憶を可視化する試みです。

今回、発表されている作品は、古代アッシリア帝国(現在のイラク北部)の宮殿で、イラク戦争後の混乱期にISIS(イスラム国)に破壊されたレリーフパネルを実物大で再現したもの。

今回、発表されている作品は、古代アッシリア帝国(現在のイラク北部)の宮殿で、イラク戦争後の混乱期にISIS(イスラム国)に破壊されたレリーフパネルを実物大で再現したもの。

こちらの作品は、頭や身体の部分がないのですが、それはISISによって破壊されてしまった状態を表現しているそうです。

開幕から数日、マイケルさんが在廊時には、作品展示だけではなく、手前のカフェスペースで、“おこのみらき”=Okonomiyaki + Iraq(イラク)をふるまっていました。

開幕から数日、マイケルさんが在廊時には、作品展示だけではなく、手前のカフェスペースで、“おこのみらき”=Okonomiyaki + Iraq(イラク)をふるまっていました。

拠点であるアメリカ・シカゴでは、「Enemy Kitchen」というアートプロジェクトにも、長年、取り組まれています。アメリカではイラク料理を食べる機会がなく、お母さんに教わったレシピをもとに、最も身近な文化の基盤である「食」を通じて、イラクを伝えようというもの。

「ますきち」代表・南慎太郎とマイケルさん。

「ますきち」代表・南慎太郎とマイケルさん。

この“おこのみらき”は、日本のお好み焼きに、イラクでよく食べられるマンゴーピクルスとデーツを使ったソースをかけて、提供されていました。なお、デーツは「おたふくソース」にも隠し味として使われており、目の付け所がすごいなと。イラク料理は “甘ずっぱい”料理が特徴だそうで、かなりおいしかったです。

多くの日本人にとって、イラクというのは、イラク戦争のイメージが強く、ちょっとこわい国という印象のような気がしています。

けれども、こうした「食」という誰しもが興味を持ちやすい取り組みも重ねることによって、交流をはかろうとする。作品に留まらないマイケルさんの取り組みの姿勢がすばらしいと思いました。

佐々木 類 at「旧日本鉱泉」

「瀬戸のまちなか」会場内で、もっとも美しいと感じた作品が、2021年に閉業された「旧日本鉱泉」で、ガラス作家の佐々木類さんが発表された『忘れじのあわい』。

「瀬戸のまちなか」会場内で、もっとも美しいと感じた作品が、2021年に閉業された「旧日本鉱泉」で、ガラス作家の佐々木類さんが発表された『忘れじのあわい』。

瀬戸で植物を採取し、それを瀬戸のガラス会社から提供されたガラスや廃ガラスなど、瀬戸の暮らしとともにあったガラスを使い、閉じ込めた作品です。

とくに表記はされていませんが、瀬戸に咲く古来の植物をはじめ、かつて登り窯で使う薪をとりすぎてハゲ山になった跡地、湿地、道端などから採取した植物が使われているそうです。展示の美しさに圧倒されてしまいますが、植物1点1点も、じっくり見たいところ。

とくに表記はされていませんが、瀬戸に咲く古来の植物をはじめ、かつて登り窯で使う薪をとりすぎてハゲ山になった跡地、湿地、道端などから採取した植物が使われているそうです。展示の美しさに圧倒されてしまいますが、植物1点1点も、じっくり見たいところ。

訪れた日は、ちょうど佐々木さんがいらっしゃって、すこしだけお話もお聞きできました。

「銭湯という場所を尊重しながら、どうアートをコラボレーションできるか。暗くすることで、日常の空間から非日常へ。瀬戸は、“せともの”にフォーカスされやすいですが、足元で見えなくなっているものがあると思います。目を凝らすと、見えてくるものがあるということも、コンセプトにしています」

いち瀬戸市民として、旧日本鉱泉が閉業されたとき、衝撃が走りました。とてもレトロな銭湯で、男湯と女湯がそれぞれ入口が別で、小さなおばちゃんが番台に座って、男湯はわりと丸見え。遠方から銭湯好きのみなさんもやってきていました。

いち瀬戸市民として、旧日本鉱泉が閉業されたとき、衝撃が走りました。とてもレトロな銭湯で、男湯と女湯がそれぞれ入口が別で、小さなおばちゃんが番台に座って、男湯はわりと丸見え。遠方から銭湯好きのみなさんもやってきていました。

今後、ここはどうなってしまうんだろう?

そんな想いのなかで、この会場に決まって、再びその扉が開きました。そのことだけでも感動していたのですが、すばらしい展示になって嬉しかったです。また行こう。

沖 潤子 at「無風庵」

かなりの急な坂道を登っていくと辿り着く、美術工芸家・藤井達吉(1881-1964)の工房「無風庵」。ここに、沖 潤子さんの作品があります。

かなりの急な坂道を登っていくと辿り着く、美術工芸家・藤井達吉(1881-1964)の工房「無風庵」。ここに、沖 潤子さんの作品があります。

使い古された針を供養する“針供養”のように、寄贈で集められた10万本近くの針が、陶土に刺されています。そこには、出征する兵士のための弾除けのお守りとして、千人の女性が布に一目ずつ赤い糸を縫い付けた千人針のイメージも重ねられているそうです。

沖さんは、生命の痕跡を刻み込む作業として布に針目を重ねた作品を制作されています。

「無風庵」の横には、砲弾を象った日清・日露戦争の忠魂碑と太平洋戦争の戦死者のための慰霊塔が建っており、作品から迫ってくるものがありました。

日々の暮らしのなかで訪れても、忠魂碑や慰霊塔の存在は、見た目の大きさとは裏腹にあまり関心を寄せるものではありませんでした。けれども、この作品に出逢ったことで、ここがどういう場だったか、改めて知るきっかけになりました。

「あなたの気持ちを針目に残してください」とあったので、すこしだけ刺繍して帰りました。

「あなたの気持ちを針目に残してください」とあったので、すこしだけ刺繍して帰りました。

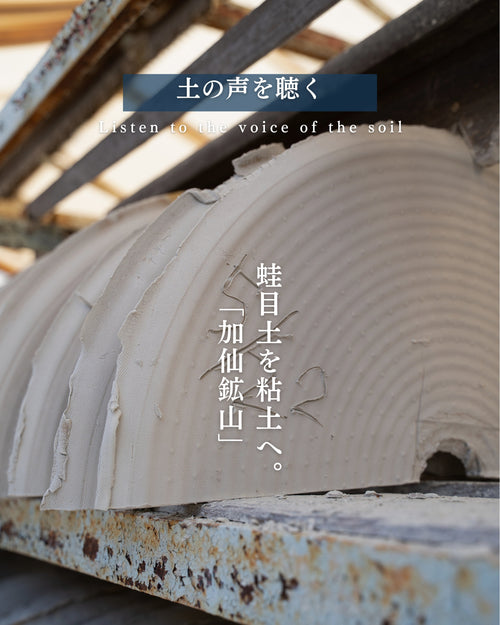

ロバート・アンドリュー at 「加仙鉱山」

『内に潜むもの』

『内に潜むもの』

会場である「加仙鉱山」で採れるやきものの土を中心に使っている作品です。ゆっくりと引っ張られた糸が振動しながら、粘土、顔料、土の層を掘り起こしていきます。

ロバート・アンドリューさんは、西オーストラリアの先住民族ヤウルの末裔。

この作品は、子どもの頃から享受してきた西洋の教育や価値観の根底に、先住民族としてのアイデンティティを研究する試みだといいます。

現代のテクノロジーを取り入れることを得意としながら、祖先から伝わる土地や水の歴史を物語り、自らの出自や言葉、記憶について考察されています。

『ブルの言葉』

『ブルの言葉』

こちらの作品は、上空に設置した機械から水が滴り落ち、徐々に侵食し、アンドリューがヤウル族の長老から贈られた「ブル(Buru)」という言葉が、浮かび上がっていきます。

ブルとは、大地から空、そして時間を含む、周りに見えるすべてのもののこと。

ブルとは、大地から空、そして時間を含む、周りに見えるすべてのもののこと。

作品は時間とともにゆっくりと変化していきます。

訪れたときに、じっくりと時間をかけて眺め続けてもいいし、会期中に何度か訪れて、どう変わっていくのかを観察するのもいいですね。

冨安由真 at「ポップアップショップ(元八百屋)/ せと銀座通り商店街内」

せと銀座通り商店街にある、ポップアップショップ。

せと銀座通り商店街にある、ポップアップショップ。

数年前まで八百屋だったこの場所には、会場にもなっている「加仙鉱山」から “砂キラ”と呼ばれる珪砂を精製する過程で選り分けられた不純物が一面に積もり、磁器土でつくられた脆い花が無数に散りばめられています。

冨安由真さんは、その場の気配や目に見えないものに関心を寄せ、絵画や映像、照明などを駆使して空間全体を鑑賞者に体感させるような作品を制作されています。

生と死、現実と虚構。そのあいだの領域について。

この会場では、照明がチカチカとまぶしい蛍光灯になったり、真っ赤な光になったり、光を失ったりします。まるで廃墟のような空間は、世界でいつまでも終わらない争いの末、何が起きるのかを示唆しているのでしょうか?

panpanya at「松千代館」/ せと末広町商店街

ここで、すこしライトで身近な作品のご紹介を。

「せと末広町商店街」にある「松千代館」では、漫画家のpanpanyaさんによる 『何物』という作品が展示されています。

こちらは、かつての瀬戸のような、現代のような時空を行き来しながら、“窯垣”(焼き物の窯道具を積み上げて作られた塀や壁)を軸とする瀬戸の風景が盛り込まれた物語になっています。

その場で読めるぐらい短い作品で、町中に作品のひとコマが散らばっているので、それを見つけるのも楽しいです。

その場で読めるぐらい短い作品で、町中に作品のひとコマが散らばっているので、それを見つけるのも楽しいです。

アドリアン・ビシャル・ロハス at 「旧瀬戸市立深川小学校」

このうちのひとつの扉が入口です。

このうちのひとつの扉が入口です。

さて、最後にご紹介するのは、アルゼンチン生まれで拠点は持たないアーティスト、アドリアン・ビシャル・ロハスさん。

作品名『地球の詩』

デジタル処理された初期人類(ホモ・サピエンス、ネアンデルタール人、そしてデニソワ人)の生態が有機物、人間や人工物によって層状複合体として実体化された体験型シミュレーション。

このアーティストステイトメントを読み、入る前から理解がもっとも難しそうな作品だということは予想していました。チケットを見せると、入り口を教えてもらうことができ、ここの扉から入ってください、と指定されます。

中へ入ると、すぐに狂気を感じます。来る者を拒むかのように、何かを投げつけられている作品です。

中へ入ると、すぐに狂気を感じます。来る者を拒むかのように、何かを投げつけられている作品です。

もともとは手洗い場に、紙のようなものに印刷して、貼り付けられているのですが、剥がすのがめちゃくちゃ大変だなと、いらぬ心配までしてしまいました。

作品は校舎1階全体、廊下はもちろん、階段、各教室まで及びます。規模がバグりすぎていて、慄きます。

作品は校舎1階全体、廊下はもちろん、階段、各教室まで及びます。規模がバグりすぎていて、慄きます。

これらの写真はほんの一部です。

一体自分は、地球上のどこにいて、どんな時代に存在しているのか?

歩いているうちにまるでタイムマシーンに乗って、時空をさまよっているような感覚に陥ります。

この作品とどう向き合えばいいのか。それは入口に書かれていた、作品全体の紹介文を改めて読み直し、ほんの少しだけヒントを手に入れることができました。

「もし異星人の視点から−−客観的で、偏見なしに、道徳感なしに超越して−−我々人類について見たり考えたりできるとしたら? もし私たち自身が歩んだ道の果てから、自分たちを見つめなおせたら?」

圧巻の作品は、ぜひご自身の目でご覧ください。

圧巻の作品は、ぜひご自身の目でご覧ください。

[開催Infomation]

瀬戸市のまちなか

開館時間:10時~17時

※入館は閉館の15分前まで(瀬戸市美術館は30分前まで)

休館日:火曜(火曜が祝休日の場合は翌水曜)

※11/25(火)は臨時開館

アクセス:名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅から、各会場それぞれ徒歩1分〜20分程度。

*

「瀬戸のまちなか会場」1日で周れる?

瀬戸のまちなか会場は、歩いて回れる距離感です。

とはいえ、全部をまわるには、地味に離れておりますので、体力的に1日半から2日ぐらいでまわっていただくぐらいが、ちょうどいいぐらいなのかな? と思います。

瀬戸のまちなかでは、連携事業ももりだくさん。

それから、瀬戸のまちはやきものの産地で、やきものがあちこちにあるので、町歩きをぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

わたしたちが運営する「Masukichi」は、沖 潤子の作品が展示されている会場「無風庵」のすぐ近くです。

かなり坂を登った先でお疲れになると思いますので、よかったらお立ち寄りください。カフェでのんびりしたり、いち推しの瀬戸焼を取り揃えています。

いろんなご案内もできますので、よかったらお立ち寄りくださいませ。ご宿泊も可能です!

さらに「あいち」の会場にもなっている「加仙鉱山」にて、鉱山ツアーを開催します。会場では、立ち入り禁止になっている鉱山へ。もっと深く瀬戸の土地を知っていただくことで、作品の意味合いがより強く感じられると思います。

kouzan tour

10/12(日)または11/6(木)

参加費:5,000円(税込)。

※料金には「Masukichi」で使用できる1,000円クーポンが含まれます。

詳細はこちらへ。

はじまったばかりの、国際芸術祭あいち2025」。

「瀬戸のまちなか」会場のご案内でした。みなさまにとって、訪れることが楽しみになる記事になると嬉しいです!